×

![Buchcover ISBN 9783945659007]()

Kunst im öffentlichen Raum, Stadt und Regional Planung, Architektur

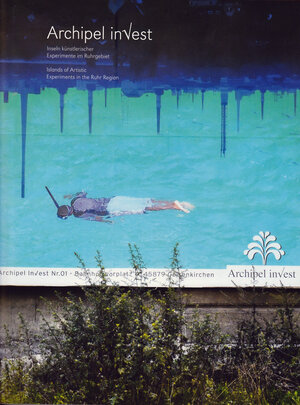

Archipel invest / Archipel invest

Inseln künstlerischer Experimente im Ruhrgebiet / Islands of Artistic Experiments in the Ruhr Region

von KUNSTrePUBLIK und weiteren, herausgegeben von Philip Horst, Harry Sachs, Matthias Einhoff und Markus LohmannExpeditionen ins Ruhrgebiet

2012–2014 entwickelt das Künstlerkollektiv KUNSTrePUBLIK auf Einladung von Urbane Künste Ruhr ein eigenständiges mobiles Labor: das Archipel invest. Im nordöstlichen Ruhrgebiet liegt der bevölkerungsreichste Landkreis Deutschlands, der Kreis Recklinghausen: das Vest. Das Archipel invest arbeitet Fragestellungen zur Zukunft des Ruhrgebiets heraus und untersucht diese über künstlerische Projekte.

Ausgangspunkt Das Ruhrgebiet befindet sich seit seinem Bestehen als Agglomeration von Industrie und Bergbau in einem stetigen Wandlungsprozess. Durch das natürliche Vorkommen der unter der Erde befindlichen Kohle und der damit einhergehenden Ansiedlung und Abwanderung von Markt und Mensch von Süden nach Norden innerhalb weniger Dekaden ist das Ruhrgebiet ‚Wandel‘ gewohnt. Während in der Vergangenheit die ökonomischen und sozialen Negativ-Effekte des Strukturwandels im Süden durch eine Umverteilung der fortwährend dynamischen Strukturen im Norden des Ruhrgebiets kompensiert werden konnten, gelingt dies mit dem Strukturwandel, der im 21. Jahrhundert auch im Norden eingesetzt hat, nicht mehr. Das Kapitel Kohle und Montanindustrie geht zu Ende und neue Märkte sollen das Ruhrgebiet aus seiner Sinn- und Identitätskrise hinausgeleiten. Seit dem Rückgang dieser identitätsstiftenden Industrien werden die Hoffnungen in die Kreativindustrie, den Dienstleistungssektor und die Hochtechnologie projiziert. Mit der RUHR.2010, der Ernennung zur Kulturhauptstadt Europas, wurde dem kulturellen Sektor die Aufgabe des Transformationsmotors erstmalig auf höchster politischer Ebene zuteil. Dieses kurze und für das Ruhrgebiet in Teilen interessante Strohfeuer hinterließ jedoch nur wenig dauerhafte Energie, um den Wandlungsmotor in Schwung zu halten. Die von Urbane Künste Ruhr ins Leben gerufenen ‚Mobilen Labore‘ sind eine Komponente, diese von der Region als positiv wahrgenommenen Aktivitäten zu verstetigen und die angedeuteten Fragestellungen auszuformulieren. Als eines der mobilen Labore untersucht KUNSTrePUBLIK den Kreis Vest und anliegende Städte und entwickelt ein Rahmenkonzept für Projekte mit Künstlern, Forschern und Aktivisten, die die geltenden Vorstellungen von Identität, Arbeit, Raum und Recht hinterfragen.

Identität Seit Jahren diskutiert das Ruhrgebiet, eine Region aus 53 selbstständigen Städten bzw. Kommunen, die Frage einer gemeinsamen Identität als Metropolenregion. Vorrangig wurde der Begriff ‚Ruhrgebiet‘ – als Kommunen übergreifende Industrieregion – bei der Anwerbung von Gastarbeitern vor und nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Ausgangspunkt der industriellen Entwicklung waren die reichen Vorkommen an Kohle. Mit dem Wegfall des Alleinstellungsmerkmals ‚Kohle plus Industrie‘ in den letzten Dekaden beruht die gemeinsame Identität nunmehr auf einer gemeinsamen Geschichte – nicht einer vereinenden Gegenwart. Zuletzt wurde versucht diese durch die Etablierung neuer Märkte zu aktivieren: vom Dienstleistungssektor über Hochtechnologie bis hin zur Kreativwirtschaft. Die Stärkung einer gemeinsamen Identität wird darüber hinaus durch das viel diskutierte ‚Kirchturmdenken‘ erschwert: Dieses besteht in einer ‚jeder-kann-alles‘-Logik der Kommunen, die genau genommen: ‚jeder-kann-alles-und-nichts‘ bedeutet. Der Glaube an eine neue gemeinsame Identität, sei es als Kreativzentrum oder als Innovationsmetropole, kommt im Alltag des Ruhrgebiets nicht an. Und warum auch sollten die Menschen den Ideen von Marketing- und Planungsbüros glauben schenken? Die Vision einer an expansivem Wachstum orientierten Prosperität entspricht weder der alltäglichen Realität der dort lebenden Menschen, noch kann dies – global betrachtet, angesichts begrenzter Ressourcen, Überbevölkerung und Klimawandel – als besonders innovativ interpretiert werden. Von einem Alleinstellungsmerkmal kann bei den aktuellen Visionen für das Ruhrgebiet kaum die Rede sein.

Es fällt auf, dass sich der seit einigen Jahrzehnten für diese Region etablierte Begriff ‘Ruhrgebiet’ in der Außenwahrnehmung häufig nur auf die größeren Städte zwischen den Autobahnen A40 und A42 bezieht: Duisburg, Essen, Bochum, Oberhausen, Gelsenkirchen und Dortmund. Gespeist wird diese Wahrnehmung z. B. aus der Konzentration der kulturellen Projekte des Kulturhauptstadtjahres oder der Verwendung von Text und Bildmaterial dieser Region für die Außendarstellung im Bereich des Stadtmarketings. So zählen die kleineren Städte des vestischen Kreises nach der Definition des Regionalverbund Ruhr (RVR) zwar zum Ruhrgebiet, das Zugehörigkeitsgefühl der Menschen in diesen Orten und die Außenwahrnehmung derselben haben aber oftmals eine ganz andere Qualität. Das Identitätsgefälle der angrenzenden Städte – auf einer gedachten Linie durch den Kreis Recklinghausen von der Weltstadt (Dortmund) bis hin zum pittoresken Fachwerkstädtchen am See (Haltern) – spiegelt eine räumliche Segregation, die für eine herkömmliche Metropole ungewöhnlich wäre. Entsprechend dieser Entmischung ziehen sich konzentrische Peripherien um all diese Orte bis ins Innere des Ruhrgebiets. Dadurch generieren sich Momente und Wahrnehmungen tiefster Provinz und ländlichen Idylls mitten im fünftgrößten Ballungsraum Europas. Der Widerspruch zur vermeintlichen Qualität des Ruhrgebiets, Metropole zu sein, könnte zu einem Alleinstellungsmerkmal der Region umgedeutet werden und eine konstruktive Nutzung dieses periphären Netzes fördern. Eine massive, unkomplizierte, spontane und informelle Nutzung der Räume entlang dieses Netzes könnte Tristesse und Gegensätze überwinden. Im Kontrast zu der ambitionierten Rhetorik des offiziellen Stadtmarketings der Region identifizieren sich viele Bürger kaum mit der Idee, Teil einer Metropole zu werden. Diese Begrifflichkeit ist ihnen relativ gleichgültig. Vielmehr empfinden sie es als zynisch, im Angesicht dieses allgegenwärtigen Bestrebens mit den Unzulänglichkeiten z. B. des Kulturbetriebs konfrontiert zu sein. Gerade die als identitätsbildend konzeptionierten Großprojekte wie IBA und RUHR.2010 haben bei vielen Protagonisten ein Gefühl von Ungerechtigkeit hinterlassen und führen eher zu Verteilungskämpfen als zu einer allgemeinen Identifikation mit einer großen Idee.

Schwarz ist nicht mehr Gold Wenn 2015/2018 in Marl und Bottrop die letzten beiden deutschen Steinkohlebergwerke endgültig den Betrieb einstellen, werden vielleicht viele Bewohner der Region Hoffnung schöpfen, zukünftig nicht mehr Teil eines reichlich strapazierten Mythos sein zu müssen. Zugleich gerät die Tourismusindustrie jedoch in eine Legitimationsfalle: Sämtliche Kommunikationsmittel der lokalen Öffentlichkeitsarbeit bemühen den Montanmythos mit all seinen Riten, Geschichten, Industriedenkmälern und Orten. Dabei sind die letzten großen Arbeiterkämpfe längst Geschichte und die Demütigungen, wie die Demontage und Verschiffung der Kokerei Kaiserstuhl 2004 von Dortmund nach China, lange verdaut. Damit das kulturelle Raumbild der Zukunft im Ruhrgebiet nicht das eines verkitschten Freilichtmuseums mit bunt illuminierten Baudenkmälern der Industriekultur wird, bemüht sich die „Metropole im Werden“ (RUHR.2010) um neue Leitbilder und Images.

Labor KUNSTrePUBLIK hat mit dem Archipel invest das Ruhrgebiet zum Forschungsgegenstand für neue gesellschaftliche Modelle erklärt und den Begriff des Labors – im Sinne eines eingegrenzten Raums für Experimente – auf den Kreis Recklinghausen mit seinen angrenzenden Städten angewendet. Das Labor geht dabei auf die spezifischen Fragestellungen des Ruhrgebiets ein und entwickelt Modelle, die sich induktiv – vom Kleinen auf das Große schließend – mit den Fragen der Zukunft der postindustriellen, westlichen Welt beschäftigen. Die Projekte starten in der Realität des Ruhrgebiets und versuchen Ausblicke über das Ruhrgebiet hinaus zu ermöglichen. Hierbei fordert KUNSTrePUBLIK die Freiheit der Kunst für die Erprobung radikaler Maßnahmen ein und versucht sich über die vorrangig an marktwirtschaftlichen Grundsätzen orientierenden Entwicklungsansätze von Politik und Kommunalmanagement hinweg zu setzen. Dies kann gelingen, jedoch auch scheitern. Die eigene Unzulänglichkeit kann einfach und humorvoll umgedeutet werden. Im Ruhrgebiet ist diese Kulturtechnik bestens bekannt: ironische Heimatverbundenheit (‚Woanders ist auch scheiße.‘) und eine spröde Herzlichkeit kennen im Alltag des Ruhrgebiets keine Tabus. Auf Verwaltungs- und Planungsebene fällt eine solche Realitätsnähe schon schwerer: ungebrochen wird gemäß den Prinzipien eines nicht-endenden Wachstums gewirtschaftet und anstehende Paradigmenwechsel (vgl. ‚Shrinking Cities‘, ‚Peak Oil‘, etc.) werden wahr-, aber nicht ernst genommen. Dabei hat das Ruhrgebiet so viel von dem zu bieten, was andernorts Mangelware ist: Raum, Zeit, Wissen, Diversität und Humor.

2012–2014 entwickelt das Künstlerkollektiv KUNSTrePUBLIK auf Einladung von Urbane Künste Ruhr ein eigenständiges mobiles Labor: das Archipel invest. Im nordöstlichen Ruhrgebiet liegt der bevölkerungsreichste Landkreis Deutschlands, der Kreis Recklinghausen: das Vest. Das Archipel invest arbeitet Fragestellungen zur Zukunft des Ruhrgebiets heraus und untersucht diese über künstlerische Projekte.

Ausgangspunkt Das Ruhrgebiet befindet sich seit seinem Bestehen als Agglomeration von Industrie und Bergbau in einem stetigen Wandlungsprozess. Durch das natürliche Vorkommen der unter der Erde befindlichen Kohle und der damit einhergehenden Ansiedlung und Abwanderung von Markt und Mensch von Süden nach Norden innerhalb weniger Dekaden ist das Ruhrgebiet ‚Wandel‘ gewohnt. Während in der Vergangenheit die ökonomischen und sozialen Negativ-Effekte des Strukturwandels im Süden durch eine Umverteilung der fortwährend dynamischen Strukturen im Norden des Ruhrgebiets kompensiert werden konnten, gelingt dies mit dem Strukturwandel, der im 21. Jahrhundert auch im Norden eingesetzt hat, nicht mehr. Das Kapitel Kohle und Montanindustrie geht zu Ende und neue Märkte sollen das Ruhrgebiet aus seiner Sinn- und Identitätskrise hinausgeleiten. Seit dem Rückgang dieser identitätsstiftenden Industrien werden die Hoffnungen in die Kreativindustrie, den Dienstleistungssektor und die Hochtechnologie projiziert. Mit der RUHR.2010, der Ernennung zur Kulturhauptstadt Europas, wurde dem kulturellen Sektor die Aufgabe des Transformationsmotors erstmalig auf höchster politischer Ebene zuteil. Dieses kurze und für das Ruhrgebiet in Teilen interessante Strohfeuer hinterließ jedoch nur wenig dauerhafte Energie, um den Wandlungsmotor in Schwung zu halten. Die von Urbane Künste Ruhr ins Leben gerufenen ‚Mobilen Labore‘ sind eine Komponente, diese von der Region als positiv wahrgenommenen Aktivitäten zu verstetigen und die angedeuteten Fragestellungen auszuformulieren. Als eines der mobilen Labore untersucht KUNSTrePUBLIK den Kreis Vest und anliegende Städte und entwickelt ein Rahmenkonzept für Projekte mit Künstlern, Forschern und Aktivisten, die die geltenden Vorstellungen von Identität, Arbeit, Raum und Recht hinterfragen.

Identität Seit Jahren diskutiert das Ruhrgebiet, eine Region aus 53 selbstständigen Städten bzw. Kommunen, die Frage einer gemeinsamen Identität als Metropolenregion. Vorrangig wurde der Begriff ‚Ruhrgebiet‘ – als Kommunen übergreifende Industrieregion – bei der Anwerbung von Gastarbeitern vor und nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Ausgangspunkt der industriellen Entwicklung waren die reichen Vorkommen an Kohle. Mit dem Wegfall des Alleinstellungsmerkmals ‚Kohle plus Industrie‘ in den letzten Dekaden beruht die gemeinsame Identität nunmehr auf einer gemeinsamen Geschichte – nicht einer vereinenden Gegenwart. Zuletzt wurde versucht diese durch die Etablierung neuer Märkte zu aktivieren: vom Dienstleistungssektor über Hochtechnologie bis hin zur Kreativwirtschaft. Die Stärkung einer gemeinsamen Identität wird darüber hinaus durch das viel diskutierte ‚Kirchturmdenken‘ erschwert: Dieses besteht in einer ‚jeder-kann-alles‘-Logik der Kommunen, die genau genommen: ‚jeder-kann-alles-und-nichts‘ bedeutet. Der Glaube an eine neue gemeinsame Identität, sei es als Kreativzentrum oder als Innovationsmetropole, kommt im Alltag des Ruhrgebiets nicht an. Und warum auch sollten die Menschen den Ideen von Marketing- und Planungsbüros glauben schenken? Die Vision einer an expansivem Wachstum orientierten Prosperität entspricht weder der alltäglichen Realität der dort lebenden Menschen, noch kann dies – global betrachtet, angesichts begrenzter Ressourcen, Überbevölkerung und Klimawandel – als besonders innovativ interpretiert werden. Von einem Alleinstellungsmerkmal kann bei den aktuellen Visionen für das Ruhrgebiet kaum die Rede sein.

Es fällt auf, dass sich der seit einigen Jahrzehnten für diese Region etablierte Begriff ‘Ruhrgebiet’ in der Außenwahrnehmung häufig nur auf die größeren Städte zwischen den Autobahnen A40 und A42 bezieht: Duisburg, Essen, Bochum, Oberhausen, Gelsenkirchen und Dortmund. Gespeist wird diese Wahrnehmung z. B. aus der Konzentration der kulturellen Projekte des Kulturhauptstadtjahres oder der Verwendung von Text und Bildmaterial dieser Region für die Außendarstellung im Bereich des Stadtmarketings. So zählen die kleineren Städte des vestischen Kreises nach der Definition des Regionalverbund Ruhr (RVR) zwar zum Ruhrgebiet, das Zugehörigkeitsgefühl der Menschen in diesen Orten und die Außenwahrnehmung derselben haben aber oftmals eine ganz andere Qualität. Das Identitätsgefälle der angrenzenden Städte – auf einer gedachten Linie durch den Kreis Recklinghausen von der Weltstadt (Dortmund) bis hin zum pittoresken Fachwerkstädtchen am See (Haltern) – spiegelt eine räumliche Segregation, die für eine herkömmliche Metropole ungewöhnlich wäre. Entsprechend dieser Entmischung ziehen sich konzentrische Peripherien um all diese Orte bis ins Innere des Ruhrgebiets. Dadurch generieren sich Momente und Wahrnehmungen tiefster Provinz und ländlichen Idylls mitten im fünftgrößten Ballungsraum Europas. Der Widerspruch zur vermeintlichen Qualität des Ruhrgebiets, Metropole zu sein, könnte zu einem Alleinstellungsmerkmal der Region umgedeutet werden und eine konstruktive Nutzung dieses periphären Netzes fördern. Eine massive, unkomplizierte, spontane und informelle Nutzung der Räume entlang dieses Netzes könnte Tristesse und Gegensätze überwinden. Im Kontrast zu der ambitionierten Rhetorik des offiziellen Stadtmarketings der Region identifizieren sich viele Bürger kaum mit der Idee, Teil einer Metropole zu werden. Diese Begrifflichkeit ist ihnen relativ gleichgültig. Vielmehr empfinden sie es als zynisch, im Angesicht dieses allgegenwärtigen Bestrebens mit den Unzulänglichkeiten z. B. des Kulturbetriebs konfrontiert zu sein. Gerade die als identitätsbildend konzeptionierten Großprojekte wie IBA und RUHR.2010 haben bei vielen Protagonisten ein Gefühl von Ungerechtigkeit hinterlassen und führen eher zu Verteilungskämpfen als zu einer allgemeinen Identifikation mit einer großen Idee.

Schwarz ist nicht mehr Gold Wenn 2015/2018 in Marl und Bottrop die letzten beiden deutschen Steinkohlebergwerke endgültig den Betrieb einstellen, werden vielleicht viele Bewohner der Region Hoffnung schöpfen, zukünftig nicht mehr Teil eines reichlich strapazierten Mythos sein zu müssen. Zugleich gerät die Tourismusindustrie jedoch in eine Legitimationsfalle: Sämtliche Kommunikationsmittel der lokalen Öffentlichkeitsarbeit bemühen den Montanmythos mit all seinen Riten, Geschichten, Industriedenkmälern und Orten. Dabei sind die letzten großen Arbeiterkämpfe längst Geschichte und die Demütigungen, wie die Demontage und Verschiffung der Kokerei Kaiserstuhl 2004 von Dortmund nach China, lange verdaut. Damit das kulturelle Raumbild der Zukunft im Ruhrgebiet nicht das eines verkitschten Freilichtmuseums mit bunt illuminierten Baudenkmälern der Industriekultur wird, bemüht sich die „Metropole im Werden“ (RUHR.2010) um neue Leitbilder und Images.

Labor KUNSTrePUBLIK hat mit dem Archipel invest das Ruhrgebiet zum Forschungsgegenstand für neue gesellschaftliche Modelle erklärt und den Begriff des Labors – im Sinne eines eingegrenzten Raums für Experimente – auf den Kreis Recklinghausen mit seinen angrenzenden Städten angewendet. Das Labor geht dabei auf die spezifischen Fragestellungen des Ruhrgebiets ein und entwickelt Modelle, die sich induktiv – vom Kleinen auf das Große schließend – mit den Fragen der Zukunft der postindustriellen, westlichen Welt beschäftigen. Die Projekte starten in der Realität des Ruhrgebiets und versuchen Ausblicke über das Ruhrgebiet hinaus zu ermöglichen. Hierbei fordert KUNSTrePUBLIK die Freiheit der Kunst für die Erprobung radikaler Maßnahmen ein und versucht sich über die vorrangig an marktwirtschaftlichen Grundsätzen orientierenden Entwicklungsansätze von Politik und Kommunalmanagement hinweg zu setzen. Dies kann gelingen, jedoch auch scheitern. Die eigene Unzulänglichkeit kann einfach und humorvoll umgedeutet werden. Im Ruhrgebiet ist diese Kulturtechnik bestens bekannt: ironische Heimatverbundenheit (‚Woanders ist auch scheiße.‘) und eine spröde Herzlichkeit kennen im Alltag des Ruhrgebiets keine Tabus. Auf Verwaltungs- und Planungsebene fällt eine solche Realitätsnähe schon schwerer: ungebrochen wird gemäß den Prinzipien eines nicht-endenden Wachstums gewirtschaftet und anstehende Paradigmenwechsel (vgl. ‚Shrinking Cities‘, ‚Peak Oil‘, etc.) werden wahr-, aber nicht ernst genommen. Dabei hat das Ruhrgebiet so viel von dem zu bieten, was andernorts Mangelware ist: Raum, Zeit, Wissen, Diversität und Humor.