×

![Buchcover ISBN 9783941224049]()

Orgelsachverständige, Orgelbauer, Organisten, Orgelliebhaber, Musikwissenschaftler

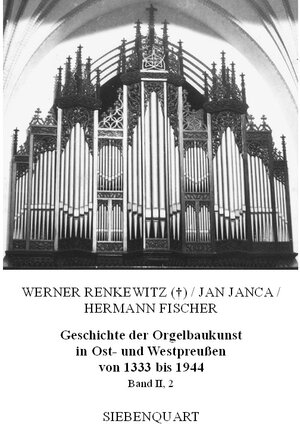

Geschichte der Orgelbaukunst in Ost- und Westpreußen von 1333 bis 1944

Band II, 2: Von Johann Preuß bis E. Kemper & Sohn, Lübeck/Bartenstein

von Hermann Fischer, Jan Janca und Werner RenkewitzWie die vorausgegangenen Bände I (1984) und II, 1 (2008) basiert auch Band II, 2 der „Geschichte der Orgelbaukunst in Ost- und Westpreußen“ auf den Notizen, die Werner Renkewitz ab 1928, also noch vor den riesigen Verlusten des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit, als Orgelbaulehrling und -geselle angefertigt hat. Diese Beobachtungen ergänzte Renkewitz 1941-42 durch eine Auswertung der Orgelakten im Staatsarchiv Königsberg. Auf dieser Grundlage arbeitete Renkewitz bis zu seinem Tod 1978 an einer Geschichte des Orgelbaus in Preußen. Jan Janca hat seine Darlegungen ergänzt durch eigene Aufzeichnungen sowie durch Erkenntnisse, die in den letzten Jahrzehnten von den polnischen Forschern Marian Dorawa, Wiktor Łyjak und Krzysztof Urbaniak gewonnen wurden. Der bekannte Orgelkundler Hermann Fischer steuerte Prospektbeschreibungen und -typisierungen bei.

Band II, 2 beginnt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit den Schülern und Nachfolgern von Adam Gottlob Casparini in Königsberg (Johann Preuß, Christoph Wilhelm Braweleit, Jacob Preuß und andere). Anschließend werden die ost- und westpreußischen Orgelbauwerkstätten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts behandelt. Besonders bekannt waren: die Familie Scherweit in Königsberg, die Familie Rohn in Wormditt, die Familie Schuricht mit den Nachfolgern Otto und Karl Heinrichsdorff in Danzig, die Familie Terletzki in Elbing und deren Nachfolger Eduard und Gerhard Wittek, Max Terletzki in Königsberg und dessen Nachfolger Bruno Goebel sowie Josef Goebel in Danzig und (ab 1929) die Bartensteiner Filiale der Firma Kemper in Lübeck. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben auch Orgelbauer, die außerhalb Preußens ansässig waren, in Preußen gearbeitet. Dies gilt insbesondere für Wilhelm Sauer in Frankfurt/Oder.

Von allen diesen Orgelbauern (und vielen weiteren) werden die vorliegenden Erkenntnisse über ihre Biographie und Tätigkeit in Preußen zusammengetragen und zahlreiche Orgeln als Beispiele für ihre Bauweise in Wort und Bild beschrieben. Besonders bewegend wird die Darstellung bei jenen Orgelbauern des frühen 20. Jahrhunderts, die Renkewitz persönlich erlebt hat und die er in etlichen amüsanten Anekdoten für den Leser lebendig werden läßt. Auch die heftigen Reaktionen der Orgelbauer auf die beginnende Orgelbewegung um 1930 schildert Renkewitz als Zeitzeuge überaus lebhaft. Diese Teile des Buches lesen sich wie eine Ergänzung und Entschlüsselung von Renkewitz' weitgehend autobiographischen Roman „Daniel Brustwerckle“.

Band II, 2 beginnt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit den Schülern und Nachfolgern von Adam Gottlob Casparini in Königsberg (Johann Preuß, Christoph Wilhelm Braweleit, Jacob Preuß und andere). Anschließend werden die ost- und westpreußischen Orgelbauwerkstätten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts behandelt. Besonders bekannt waren: die Familie Scherweit in Königsberg, die Familie Rohn in Wormditt, die Familie Schuricht mit den Nachfolgern Otto und Karl Heinrichsdorff in Danzig, die Familie Terletzki in Elbing und deren Nachfolger Eduard und Gerhard Wittek, Max Terletzki in Königsberg und dessen Nachfolger Bruno Goebel sowie Josef Goebel in Danzig und (ab 1929) die Bartensteiner Filiale der Firma Kemper in Lübeck. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben auch Orgelbauer, die außerhalb Preußens ansässig waren, in Preußen gearbeitet. Dies gilt insbesondere für Wilhelm Sauer in Frankfurt/Oder.

Von allen diesen Orgelbauern (und vielen weiteren) werden die vorliegenden Erkenntnisse über ihre Biographie und Tätigkeit in Preußen zusammengetragen und zahlreiche Orgeln als Beispiele für ihre Bauweise in Wort und Bild beschrieben. Besonders bewegend wird die Darstellung bei jenen Orgelbauern des frühen 20. Jahrhunderts, die Renkewitz persönlich erlebt hat und die er in etlichen amüsanten Anekdoten für den Leser lebendig werden läßt. Auch die heftigen Reaktionen der Orgelbauer auf die beginnende Orgelbewegung um 1930 schildert Renkewitz als Zeitzeuge überaus lebhaft. Diese Teile des Buches lesen sich wie eine Ergänzung und Entschlüsselung von Renkewitz' weitgehend autobiographischen Roman „Daniel Brustwerckle“.