×

![Buchcover ISBN 9783935535397]()

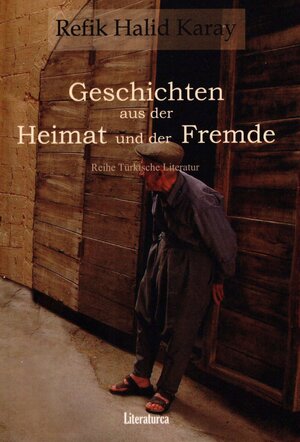

Geschichten aus der Heimat und der Fremde

von Refik Halid Karay, aus dem Türkischen übersetzt von Patrick BartschAuszug

VorwortDie in diesem Band gesammelten Kurzgeschichten stammen aus der Feder von Refik Halit Karay, einem Journalisten und Satiriker, der während der Jungtürkenzeit seinen literarischen Ruhm begründete und zu den bedeutenden türkischen Schrift- stellern des 20. Jahrhunderts zählt. Am 15. März 1888 in Istanbul geboren, erblickte er in einer wohlhabenden Familie das Licht der Welt, denn sein Vater war ein hoher Finanzbeamter und Direktor der Osmanischen Bank. Nachdem Karay das berühmte Galatasaray-Gymnasium besucht hatte, begann er Jura zu studieren. Gleichzeitig arbeitete er, wie so viele andere Studenten seiner Zeit, als Sekretär im Finanzministerium. Nach der jungtürkischen Revolution von 1908 brach er sein Studium ab und wirkte als Journalist und Übersetzer bei der führenden Literaturzeitschrift Reichtum der Wissenschaften (Servet-i Fünun) und bei der bedeutenden Tageszeitung Sprachrohr der Wahrheit (Tercüman-i Hakikat). Eine Weile brachte er mit finanzieller Unterstützung seines Vaters eine eigene Zeitung (Neueste Nachrichten, Son Havadis) heraus, in der er 1909 sein einziges Theaterstück veröffentlichte. 1910 begann er in Satirezeitschriften unter dem Pseudonym „Kirpi“ zu schreiben und publizierte seine spöttischen Ergüsse ein Jahr später als Sammel- band unter dem Titel Was Kirpi zu sagen hat (Kirpinin söyledikleri). Wegen seiner scharfzüngigen Kritik an den Jungtürken wurde er 1913 erst nach Sinop und später nach Çorum, Ankara und Bilecik verbannt. Vergeblich versuchte er mit Hilfe regierungs-naher Freunde seine Begnadigung zu erreichen. In Anatolien

7 lernte er das Leben der dortigen Bevölkerung aus nächster Nähe kennen und verfasste seine Geschichten aus der Heimat, die 1919 in literarischen Kreisen großes Aufsehen erregten. Als sich seine schwangere Frau zur Geburt in die Hauptstadt begab, durfte Karay für zehn Tage nach Istanbul reisen, doch sollte er nicht wieder in die Verbannung zurückkehren. In Istanbul arbeitete er als Lehrer am amerikanischen Robert College und verfasste gleichzeitig Artikel für die jungtürkennahe Neue Zeitschrift (Yeni Mecmua). Wegen seiner kritischen Texte drohten ihm bald erneut Schwierigkeiten, allerdings bewahrte ihn sein einflussreicher Chefredakteur, der jungtürkische Chefideologe Ziya Gökalp, vor weiterem Ungemach. Als nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg das jungtürkische Triumvirat 1918 zurück-treten musste und die liberalen Jungtürken unter der Führung von Damat Ferit Pascha die Macht übernahmen, wurde Karay Vorstandsmitglied der nun regierenden Partei für Freiheit und Einigkeit (Hürriyet ve İtilaf Fırkası). Während dieser Zeit arbeitete er zunächst als Chefredakteur für die Zeitung Sabah und übernahm dann als Direktor die Leitung des türkischen Post- und Fernmeldewesens. Mit dem Sturz der Regierung Ferit Paschas wendete er sich wieder seiner journalistischen Tätigkeit zu und schrieb erneut für Sabah. Darüber hinaus gründete er seine eigene Satirezeitschrift (Aydede) und zählte in dieser Zeit zu den beliebtesten und gefragtesten türkischen Autoren, was ihn dazu motivierte, noch beißender und kritischer zu werden. Zunächst war er kein Befürworter der nationalen Widerstandsbewegung, die sich seit 1919 unter der Führung von Mustafa Kemal in Anatolien formierte, da er nicht daran glaubte, dass Gewalt das Schicksal der Türkei in positive Bahnen lenken würde. Später befürchtete er, dass die Jungtürken wieder erstarken

8 und sich an die Spitze der Nationalbewegung setzen könnten. Wegen seiner polemischbissigen Kritik an den Kemalisten musste er nach dem siegreichen Unabhängigkeitskampf 1922 das Land verlassen und wurde als Landesverräter auf die berühmte „Liste der 150“ gesetzt. Die nächsten 15 Jahre sollte er zunächst in Beirut, dann in Aleppo und schließlich in der Provinz Hatay verbringen. Während dieser zweiten Verbannung war er weiterhin schriftstellerisch aktiv und verfasste seine Geschichten aus der Fremde. Er gab eigene Zeitungen heraus und schrieb Artikel, die auch in der Türkei veröffentlicht wurden und seinen Bekanntheitsgrad sogar noch erhöhten. 1938 wurde er schließlich begnadigt und kehrte auf persönliche Einladung Atatürks in die Türkei zurück. Doch seit der Rückkehr war er nicht mehr der Alte. Wegen seiner schmerzlichen Erfahrungen in der Verbannung setzte er sich selbst einen Maulkorb auf und verzichtete in seinem journalistischen und literarischen Schaffen fortan darauf, die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse in der Türkei zu kritisieren. Mit dem Erzählband Geschichten aus der Fremde veröffentlichte er 1940 seine letzten Kurzgeschichten und schrieb bis zu seinem Tod 1965 ausschließlich Romane. Karays literarisch wertvollsten Werke sind zweifellos die Kurzgeschichten, die er in den zwei Bänden Geschichten aus der Heimat und Geschichten aus der Fremde zusammenfasste. In diesen beiden Bänden hat er wie kein anderer türkischer Autor seine Erfahrungen in der Verbannung verarbeitet, wobei er in dem älteren Band neben Istanbul vornehmlich Anatolien und in dem jüngeren die Levante sowie die Arabische Halbinsel als Ort des Geschehens wählte. Karay zählt zu den ersten türkischen Autoren, die sich literarisch aus dem Istanbuler Stadtmilieu lösten und Anatolien als neuen Schauplatz ihrer Erzählungen

9 entdeckten. Zwar hatten sich Nabizâde Nâzım mit der Novelle Karabibik (1891) und Halit Ziya Uşaklıgil mit der Erzählung Alis Wagen (1914) bereits diesem Handlungsort genähert, doch besaß Nazım nicht diese literarische Qualität und betrachtete Uşaklıgil Anatolien mit romantisch verklärtem Blick, so dass die Geschichten aus der Heimat in der türkischen Literatur als das erste Meisterwerk in diesem Bereich gelten und wegweisend für die nachfolgende türkische Schriftstellergeneration waren. Die Geschichten aus der Heimat und aus der Fremde zeichnet aus, dass Karay mit objektivem, ungeschöntem Blick Anatolien und die arabischen Länder beschreibt. Aufgrund dessen betrachten viele türkische Literaturkritiker die Heimatgeschichten als eine realitätsnahe Beschreibung Anatoliens. Die Ausrichtung auf Anatolien hin zum türkischen Volk machte Karay zu einem typischen Vertreter der türkischen Nationalliteratur. Doch während die Kemalisten den türkischen Anatolier zum ver-klärten Ideal erhoben, zeigen seine Geschichten die Mühsal des anatolischen Lebens in den verschiedensten Facetten auf und sind stets von einem düsteren Grundton geprägt. Humoreske oder ironische Töne wie in seinen satirischen Schriften fehlen hier vollständig. Dies ist neben dem in Anatolien vorherrschenden, schwierigen Lebensbedingungen jener Zeit und der Sehnsucht nach seiner Heimat Istanbul sicherlich auch seinem literarischen Vorbild Guy de Maupassant geschuldet, der dem Leser ähnlich wie Karay in einer von Pessimismus und Resignation geprägten Epoche nüchtern und ohne erhobenen Zeigefinger das geradezu fatale Schicksal seiner Protagonisten vor Augen führt. Karays Geschichten sind geprägt von einem neutralen, wertfreien Erzählstil, der kaum Innenansichten der handelnden Personen preisgibt. Er beschreibt nur das, was man von außen

10 beobachten kann. Oft stehen die Naturbeschreibungen in einem Wechselverhältnis zu den Geschichten, spiegeln die Atmosphä-re wider oder deuten den Verlauf der Handlung an. Vaterlandsliebe, Nationalismus, Freiheit, Unrecht, Ausbeutung, Heimweh, Einsamkeit und Liebe sind Motive, die immer wieder vorkommen. Wie auch die Heimatgeschichten sind die Geschichten aus der Fremde von düsterer Grundstimmung und nehmen selten ein gutes Ende. Dort schildert Karay das Leben, die Traditionen und die Sitten und Gebräuche in seinem arabischen Exil und es wird deutlich, wie fremd und exotisch einem Türken aus Istanbul diese ehemals osmanischen Gebiete vorkamen, die die Türkei erst durch den Ersten Weltkrieg ver-loren hatte. Ein weiteres Merkmal Karays ist seine einfache, vom Istanbuler Türkisch geprägte Sprache, die ihn als Vertreter der Nationalliteratur auszeichnet. Allein dass er heute oftmals in renommierten einsprachigen türkischen Wörterbüchern als Referenzquelle zitiert wird, ist Indiz genug, welche Bedeutung er mit seinen Werken für die Entwicklung des modernen Türkisch hat. Auch wenn er in den 1980er Jahren drohte, in Vergessenheit zu geraten, ist diese Befürchtung mittlerweile wohl unbegründet, da er heute im höheren türkischen Schulunterricht gelesen wird, zum literarischen Kanon zählt und in jeder türkischen Buchhandlung mühelos in den Regalen zu finden ist. Darüber hinaus sind einige seiner Werke, vornehmlich Romane, seit den 1950er Jahren immer mal wieder verfilmt worden, unter anderem die hier in Übersetzung vorliegende Erzählung Yatik Emine (1974). Das jüngste Beispiel ist die Verfilmung seines Roman Der Palastdiener von Heute (Bugünün Saraylısı), die 2013 und 2014 als TV-Serie in zwei Staffeln ausgestrahlt wurde.

11 Von Refik Halit Karays Geschichten aus der Heimat und aus der Fremde wurden bisher erst sieben Erzählungen ins Deutsche übersetzt.1 Alle diese Übersetzungen stammen aus dem ersten Band und wurden in verschiedenen Werken veröffentlicht.² Angeblich hat Otto Spies nach eigener Aussage in den 1940er Jahren sämtliche 18 Heimatgeschichten ins Deutsche über-tragen. Doch soll das Manuskript 1943 in Berlin, möglicher-weise bei einem Bombenangriff, verloren gegangen sein.³ Mit dieser Anthologie liegen nunmehr erstmals alle Erzählungen der beiden Bände in deutscher Sprache vor. Allerdings wurden die bereits übersetzten Heimatgeschichten nicht aufgenommen und mit Ausnahme von Der Scherz auch nicht neu übersetzt. Nichtsdestotrotz erhält man einen fesselnden Einblick in das literarische Werk Refik Halit Karays. Sollte ein Leser nach der Lektüre dieser Anthologie Lust auf die fehlenden sechs Geschichten verspüren, kann er sie über die Literaturangaben in den Fußnoten mühelos finden.